في فن الحب.. فن البوح.. فن الرسائل

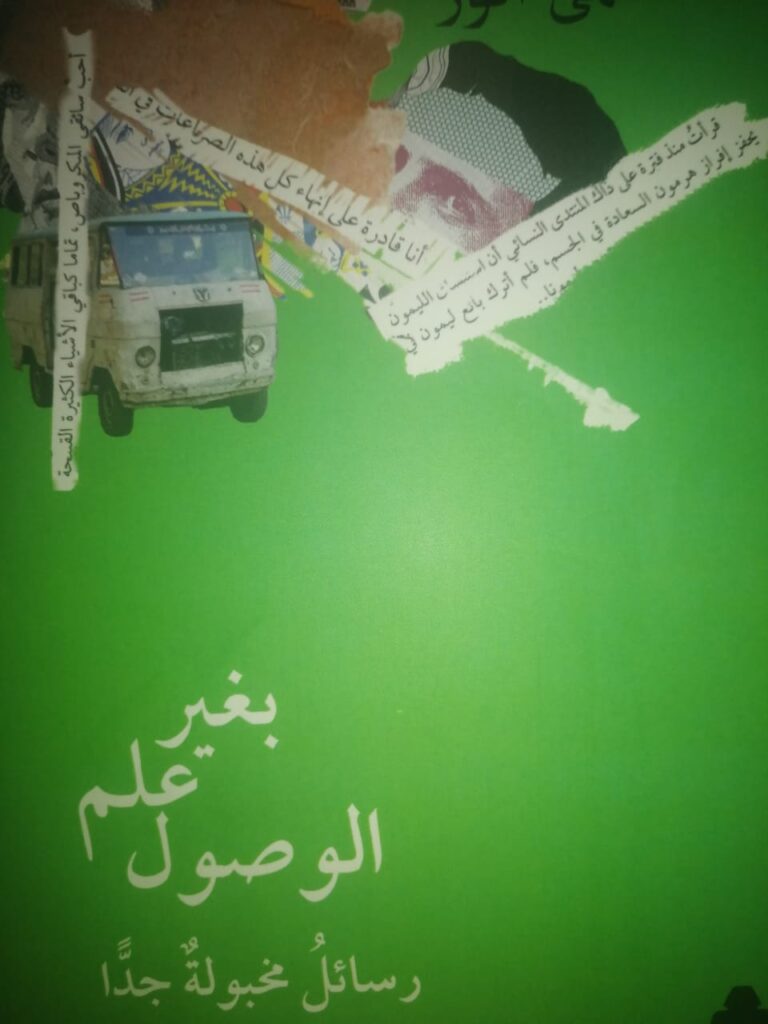

عرض لكتاب "بغير علم الوصول.. رسائل مخبولة جدً" لكاتبته سلمى أنور

ويبقى فن الرسائل أقرب أجناس الأدب للنفس، لوسع براحه وكونه أجدى وسائل الأديب للتعبير عن مكنونات نفسه وخلجاتها، ولأنه يعبر عن حاجة الإنسان الأساسية للتواصل مع الآخرين.

ولقد برع العرب الأوائل في ذلك الفن، بل وكانوا أسبق لتصنيفه كجنس أدبي مستقل، أداته النثر الأرحب غير المقيد بوزن أو قافية أو روي، برعوا في صياغته وجعلوه فنهم الثاني أو الموازي للشعر.

ففي حقب مبكرة جدًا من تشكل الوجدان الأدبي العربي وعلى يد عبد الحميد الكاتب (ت 132هـ) ثم الجاحظ (ت255هـ) وابن العميد (ت360هـ) وبديع الزمان الهمداني (ت395هـ)، بل في فترات أبعد توغلًا في تاريخ الأدب العربي ألا وهي حقبة الأدب الجاهلي، والغريب وفي ظل ذلك الازدهار الشعري المشهود بمعلقاته وأسواقه كشكل من أشكال مهرجانات الشعر تتبارى فيه القبائل بشعرائها، كان فن الرسائل قد أخذ أرق الصور وأبعدها عن التكلف، فهل كان ذلك نوعًا من العلاقات الجدلية كنقيض موضوع للشعر بكل ما فيه من قيود.

الحاجة إلى فن الرسائل برجماتيًا

وما كان في صدر الإسلام ونشأته من رسائل وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورؤوس القبائل وزعماء الأمم، وما كان في الحقبة الأموية وأخذ في التطور لدواعي التوسع والذي وصل ذروة تطوره في أواسط العصر العباسي أو العصر الرشيدي حيث التنافس القبلي والحزبي والدعوات العقائدية المتباينة، وامتزاج العرب بغيرهم.

لتظهر الحاجة إلى فن الرسائل، برجماتيًا، كوسيلة فرضها الظرف الاجتماعي والسياسي في المجتمع العربي، ولكن الوعي العربي قد فرق بين نوعين من الرسائل وهما الرسائل الديوانية والإخوانية، والديوانية ما تعلق بالدواوين الرسمية وحاجات الدولة المركزية في بث توجيهاتها السياسية لأطرافها خاصة في عصور التوسع السياسي، والإخوانية هي الرسائل ذات الطابع الشخصي والذي يرسلها أحدهم لأخيه، وهذا هو مقصود مقالنا في المقام الأول.

لنطوي الأزمنة إذن ونصل لعصرنا الحديث فنجد أول الغيث فيما تبادله إبراهيم اليازجي(1847-1906)*1 وقسطاكي الحمصي، إلا أنها رسائلٌ قد غلب عليها التصنع، ليأخذ خليل مردم بك(1895-1959)*2 الناصية، فنلمس تطورًا ملحوظًا.

إلا أن الذروة العليا والتي تحقق بها فن الرسائل كجنس أدبي مستقل في عصرنا الحديث ما كان بين جبران خليل جبران (1883-1931) والأديبة مي زيادة (1886-1941) وفيه عبر الأديبان الفذان عن مكنونات قلوبهم وعقولهم في أروع صور ممكنة، ثم الذروة الموازية والتي مثلها الناقد والأديب المهدور حقه أنور المعداوي(1920-1965) والشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان(1917-2003)*3، وهي سبع عشرة رسالة بين الناقد والشاعرة أخذت منحًى نفسيًا عاطفيًا، عبرا فيها عن علاقة حب أفلاطونية جمعت بينهما على ما هم فيه من تَنَاءٍ اجتماعي ومكاني وفيزيقي.

ثم تبع ذلك الرعيل الأول من عصرنا الحديث أمين الغريب، محمود درويش، سميح القاسم، غسان كنفاني وغيرهم ليتوقف الرسل؛ ما يورده ابن منظور*4 في مادة (ر س ل) قائلا” والترسل والرّسل: الرفق والتؤدة، ونثر مرسل: لا يتقيد بسجع وترسل الكاتب: أي أتى بكلامه مرسلًا من غير سجع، وأرسل كلامه: أطلقه من غير تقييد، وراسله في عمله، تابعه فيه”

سلمى أنور وفن الرسائل

تباغتُنا الأديبة د.سلمى أنور، بإعادة الحياة لهذا الفن والجنس الأدبي المهمل من أبناء جيلنا على الأقل، المولود في منتصف السبعينيات والثمانينيات، والذي وصل لنهاية الأربعينيات من عمره أو أوائلها، ذلك الجيل المشتت بين الأجناس الأدبية، والذي عبر النقاد عن أزمته بمصطلح “التعدي الأجناسي” في النص الأدبي الواحد.

تعيد سلمى أنور إذن الحياة لفن الرسائل*5، هل تراني بذلك قفزت قفزًا على النتيجة في صورة حكم انطباعي متحمس؟!

قد يكون فأنا لا أكتب إلا عن عمل يهزني هزًا، ويضطرني لقراءة نصوصه أكثر من مرة، ولكن ما هي حيثيات هذا الحكم المتحمس؟!

لعل أولى الحيثيات هو الإخلاص لجنس أدب الرسائل ذاته، وبدون التورط في ذلك الشكل الأكاديمي البغيض من تحديد المصطلح لغويًا واصطلاحيًا وهذا الدش الأكاديمي!

فيقول العقاد*6 عن فن الرسائل بأنه “أدب خاص” ويعرف العقاد مصطلحه “الأدب الذي لم يُقصد للنشر، وإن كان فيه ما يشوق الاطلاع عليه كثيرين غير أصحابه في حياتهم الخصوصية” وتعود قيمة تعريف العقاد لفن الرسائل كونه عبر عن أخص خصائصه، وأنه أولًا ما يدور موضوعه في التعبير عن مكنون النفس، وهذا ما نجده على مدار الإحدى وسبعين رسالة التي كتبتها سلمى. وثانيًا أنه لم يُقصد في بدايته للنشر وهذا ما أكدته سلمى، وبالغت في تأكيده في أكثر من موضع برسائلها فهي لن تطلع عليه حتى الطرف الآخر الذي وجهت إليه سلمى رسائلها:

“لن أتحسب لأن تُفقد أيٌّ من خطاباتي إليك في البريد، كما لا أخشى أن يضل ساعي البريد الطريق إلى مدينتك، مالي أنا وسعاة البريد الضائعين في طرقات المدن الصغيرة؟!

أنا يا حبيبي لن أرسل إليك شيئًا من كل هذا الهراء..”*7.

والطرف الآخر ذلك المجهول دائمًا عند سلمى. ما كينونته؟ هو طرف مذكر دائمًا طيلة الرسائل تبثه سلمى كل مكنونات نفسها من رضا وسخط، وحب وبغض، وفرح وألم، وضحك وبكاء، واستكانة وثورة.

هل هو رجل حقًا راسلته سلمى، وهل يستحق أي رجل كل هذا الزخم من المعاني والمشاعر؟!

أم هو، في الحقيقة، الموجه الأخلاقي هو المعلم والنبي، هو الأنا العليا، هو القيمة المفتقدة في عالمنا، هو آدم الأول الكامل المثل الأعلى الذي تسعى سلمى إليه، هو الضمير بقيمه وزواجره ونواهيه وتعاليمه.

تعرض سلمى على مثلها الأعلى مشاكلها الكبيرة والصغيرة ومشاعرها البسيطة والمركبة، وتجاربها وذكرياتها وتفصيلات يومها، هي بذلك تنشد خلاصًا من صراعٍ ما يضطرم في داخلها، في صورة الاعتراف الكاثوليكي الذي تبغي به راحة وسكينة.

تتنوع مواضيع الرسائل ومحاورها ما بين الأدب والفن والسياسة والميتافيزيقا والقضايا الاجتماعية وأولها انسحاق المرأة في مجتمعاتنا البطريركية، ثم التعبير عن الجائحة الأخيرة وتفصيلاتها.

لغة الرسائل لغة شاعرية أسيانة رصينة في مجملها العام، نادرًا ما يتخللها بعض التعبيرات العامية التي لا تخلو كثيرًا من سخرية وما يجلب الابتسام في هذا الزخم المشاعري الطاغي.

تعودنا في هذا النوع من المقالات على حشوه بنصوص من الكتاب موضع الدراسة أو النظر، إلا أنني إن فعلت ذلك أكون قد بخست الكتاب حقه، فهو كل لا يتجزأ، هو دفقة شعورية طويلة النفس، آسرة هادرة مشتعلة متأججة، لا أغمطها حقها بالنقل المباشر، وإنما أدعوك يا عزيزي القارئ لفعل ما فعلته أنا ؛ أن تنغمس حتى شحمتي أذنيك بهذا النص الرائع، وتتمتع، كما تمتعت، وتبتعد، كما ابتعدت، عن كل حدود الواقع البغيض… اقرأ، غُص كما غصت، ولسوف تخرج بالكثير من المتعة الروحية أولًا…ثم أي شئ آخر يريده عقلك,

هوامش

*1 جمعها وحققها الأب كميل حشيمة اليسوعي، وصدرت في بيروت: دار المشرق، 1988.

*2 “رسائل خليل مردم بك” التي صدرت عن مؤسسة الرسالة، جمع وشرح عدنان مردم.

*3 “بين المعداوي وفاطمة طوقان، صفحات مجهولة من الأدب العربي”،ط1، تحقيق، رجاء النقاش، دار الشروق، مصر، 2009.

*4 ابن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، 1955، مادة “رسل”، 1\51.

*5 “بغير علم الوصول، رسائل مخبولة جدًا.”،ط،1 سلمى أنور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 2022.

*6 رجال عرفتهم، عباس العقاد، مصر: القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013، ص.149.

*7 الرسالة الرابعة من كتاب “بغير علم الوصول، ص12.

بقلم محمد فرحات